近日,机电工程学院王卫东教授团队在柔性传感技术领域取得重要研究进展,相关成果以“Dual-Graded Microstructure Engineering for Flexible Piezoresistive Sensors with High Sensitivity and Broad Linear Range in Physiological Monitoring”为题,发表于国际权威期刊Advanced Science。

该研究提出了一种基于双梯度微结构(DGM)的柔性压阻式传感器设计方案,在保证高灵敏度的同时突破了传感器线性响应范围的限制,实现了高达69.8 kPa⁻¹的灵敏度及高达300 kPa的线性响应区间,并具备快速响应(5 ms)、频率检测能力达200 Hz及优异的机械稳定性(5000次循环)。西安电子科技大学为论文第一完成单位,王卫东、白宁宁(菁英副教授)和西安微电子技术研究所吴道伟研究员为论文通讯作者,白宁宁和博士研究生徐丹丹为共同第一作者。

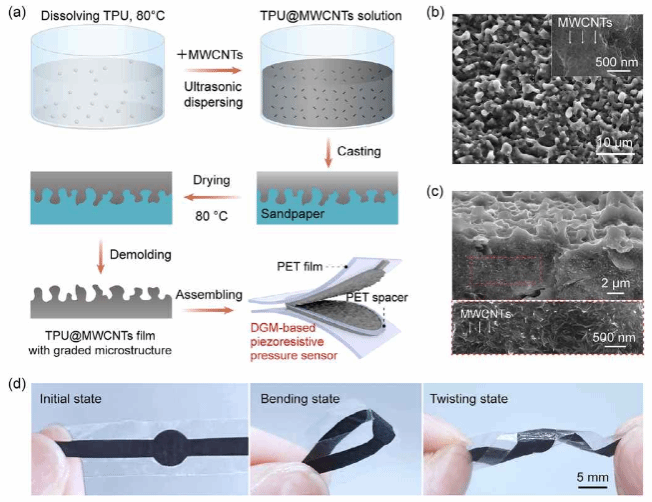

图1. DGM柔性压阻式传感器制备工艺

研究亮点介绍

生物医学监测对柔性传感器提出了“高灵敏度+宽线性响应范围”的双重性能需求,而传统压阻式传感器通常难以同时兼顾。针对这一问题,研究团队创新性地设计了双梯度微结构,通过面对面组装具有梯度微结构的TPU@MWCNTs(热塑性聚氨酯@多壁碳纳米管)膜,在结构变形和隧穿导电效应的协同作用下,实现了更大的有效接触面积变化率,赋予器件优异的线性响应性能。该传感器具备以下几个核心优势:

•高灵敏度与宽线性响应并存:通过结构设计和材料调控,实现了69.8 kPa⁻¹的高灵敏度与高达300 kPa的宽线性检测范围;

•动态响应快:响应/恢复时间小于5 ms,可实时捕捉高频振动信号(最高可达200 Hz);

•高稳定性与柔韧性:器件在高达300 kPa压力下循环加载5000次后仍保持稳定信号输出,具备出色的机械可靠性;

•多模态生理信号检测能力:器件可准确监测桡动脉脉搏波、呼吸频率、心跳微振动以及吞咽与语音引起的喉部振动,显示出在可穿戴健康监测中的广阔应用前景。

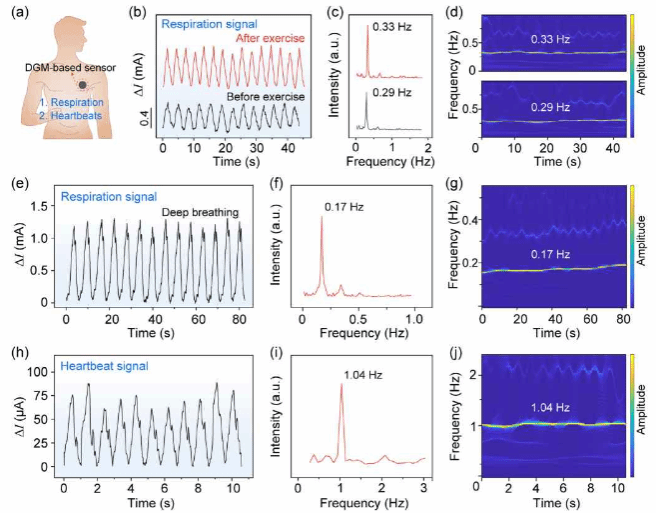

图2. DGM柔性压阻式传感器在呼吸监测方面的应用

应用前景广阔

在实际测试中,该传感器成功分辨呼吸前后脉搏波形变化、呼吸速率提升以及心跳节律与波形形态,甚至能够捕捉吞咽和发音所产生的高频喉部振动,充分展现了其在多模态、动态健康监测中的潜力。凭借高性能、低成本、工艺简单等优势,该器件有望广泛应用于智能穿戴设备、远程健康监测与智能医疗等领域。

王卫东教授团队长期致力于柔性传感技术、可穿戴健康监测设备以及MEMS技术方面的研究,近年来已在Nature Communications、Microsystems and Nanoengineering、Nano Energy、Advanced Science等国际重要期刊发表多篇高水平论文。相关工作也得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、陕西省重点研发计划、陕西省自然基金、中国博士后科学基金等项目资助。