近日,中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室碳基资源电催化转化研究组(523组)包信和院士、高敦峰研究员团队与复旦大学汪国雄教授团队合作,在电化学合成氨研究方面取得新进展,提出了羟基吸附作为铜基催化剂上硝酸盐电催化还原制氨反应的选择性描述符,为高效催化剂和电解质的理性设计提供了新思路。

与能源密集型的哈伯-博施(Haber-Bosch)合成氨工艺相比,硝酸盐电催化还原反应(NO3−RR)利用可再生电能,将废水中的NO3−污染物转化为氨,是温和条件下合成氨的重要途径。铜基催化剂虽然表现出较好的NO3−RR性能,但仍存在反应过电位高、易产生亚硝酸盐副产物、能量效率较低等瓶颈问题。

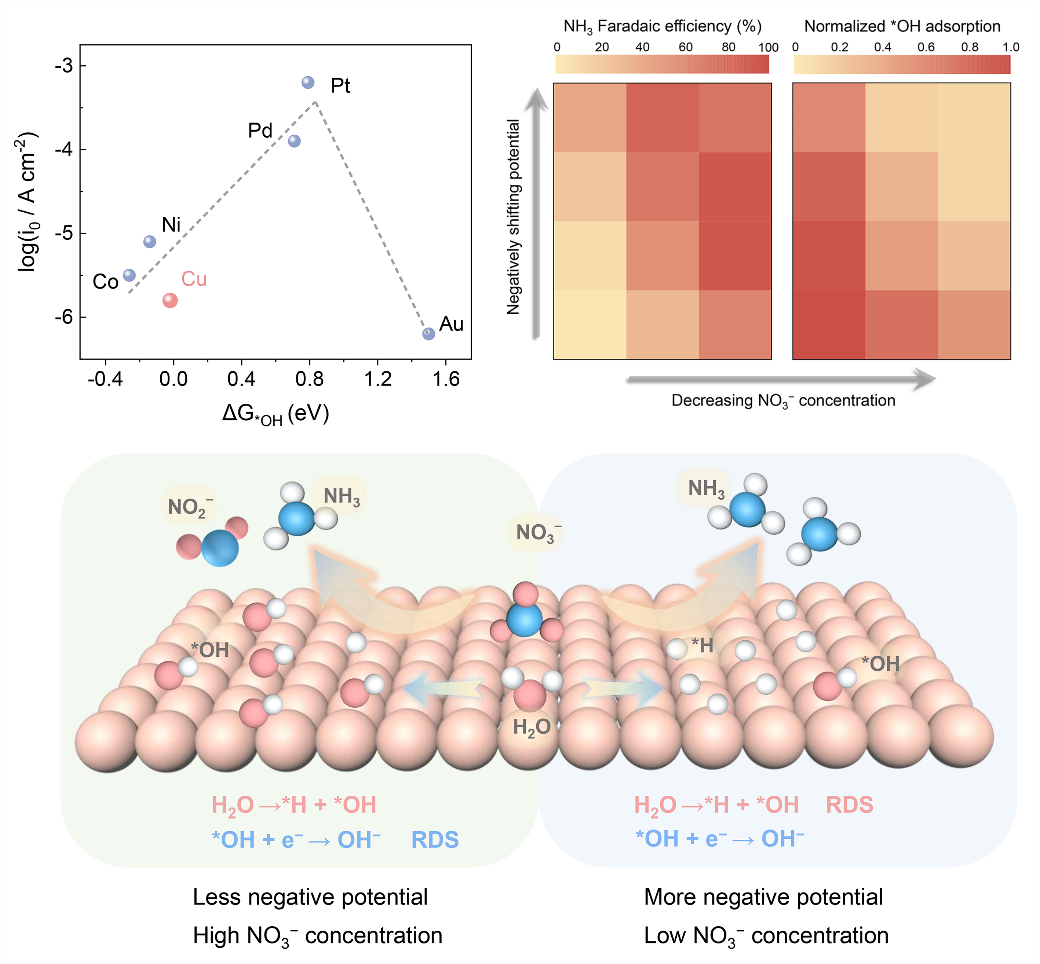

在本工作中,团队采用铜纳米立方体作为模型催化剂,研究了NO3−RR产物分布对电极电势和NO3−浓度的关系。研究发现,随着电极电势的负移和NO3−浓度的降低,氨的选择性显著提升。原位谱学表征和理论计算结果表明,这种依赖性源于催化剂表面羟基物种(*OH)的吸附状态变化。具体而言,负移电极电势和降低NO3−浓度均可削弱*OH吸附,进而促进水解离产生吸附氢物种(*H),从而有利于硝酸根及其含氮中间产物的加氢反应。基于对上述反应机理的认识,团队提出了羟基吸附可作为铜基催化剂上硝酸盐电催化还原制氨反应的选择性描述符,并将其应用于指导催化剂和电解质理性设计中,有效抑制了低过电位下亚硝酸盐副产物的生成。

相关研究成果以“Hydroxyl Adsorption as a Selectivity Descriptor for Electrocatalytic Nitrate Reduction over Cu Catalysts”为题,于近日发表在《美国化学会-催化》(ACS Catalysis)上。该工作的第一作者是我所523组已毕业博士王毅。上述工作得到国家自然科学基金、中国科学院B类先导专项“能源电催化的动态解析与智能设计”、辽宁滨海实验室、辽宁省兴辽英才计划、大连市杰出青年科技人才支持计划、我所创新基金等项目的支持。