近日,北京量子信息科学研究院(以下简称“量子院”)和中国人民大学张威和张翔团队在国际上首次利用囚禁Ca+离子实验平台,成功实现了基于非厄米系统的无歧义量子态分辨(图1)。该研究成果突破了传统量子态分辨的限制,为量子信息处理提供了新的技术路径。2025年8月24日,相关成果以”unambiguous quantum state discrimination in a PT-symmetric system of a single trapped ion”为题发表于《Advanced Science》。

在量子信息处理过程中,我们经常要对量子态进行读取和分辨。根据量子力学基本原理,如果一个系统可能处于两个不同的量子态,而这两个量子态不是正交的,则无法通过单个可观测量判定系统究竟处于哪个状态。为了部分解决这个困难,人们发展了最小错误态分辨和无歧义态分辨等方案,但均存在各自的局限,无法同时实现高成功率和低错误率。这一限制直接影响了量子密钥分发的安全性和量子测量的精度。近年来,具有耗散的非厄米系统展现出独特的量子调控能力,为突破这一瓶颈提供了新的可能。理论研究表明,在非厄米哈密顿量的调控下,量子态的时间演化速度非均匀,两个非正交态可以通过时间演化变为正交态,从而突破传统量子测量的限制,实现无歧义的态分辨。

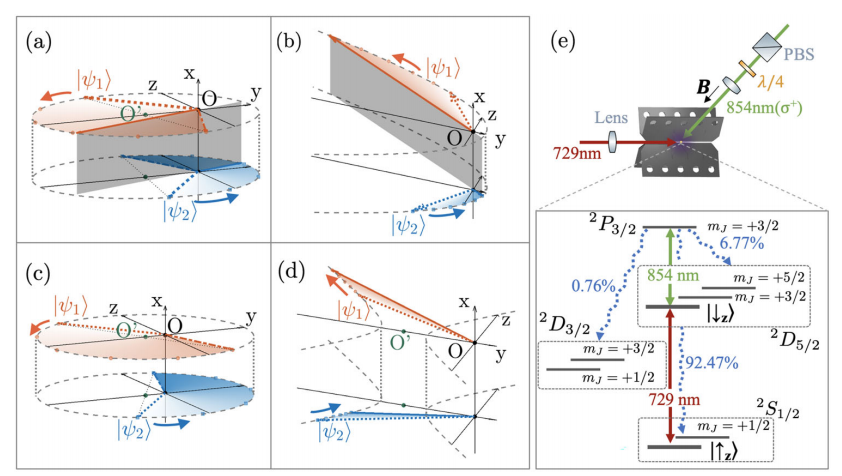

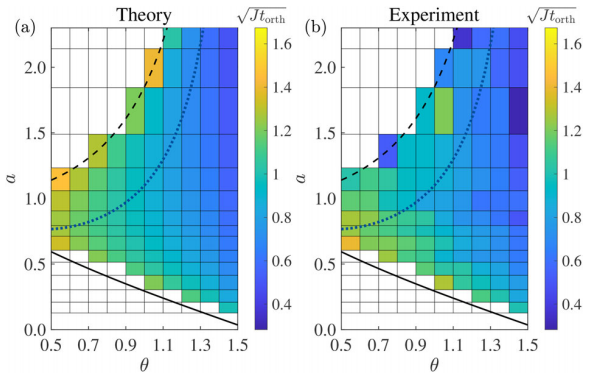

研究团队通过精确调控Ca+离子能级的激光耦合与自发辐射过程,构建了高度可控的非厄米耗散系统。实验发现,通过改变耗散参数与待区分量子态之间夹角,两个初始非正交的量子态可在特定时间演化至正交状态,进而通过投影测量实现无歧义的分辨。团队首次完整绘制了实现正交化的参数空间,确定了实现量子态分辨的最小和最大耗散参数边界,并发现了可以实现最快正交的最优哈密顿量参数(图2)。此外,该工作还提出了基于布洛赫球几何演化的理论框架,为理解非厄米量子动力学提供了新视角(图1)。

图1 非正交量子态实现正交化的几何图像及实验能级图。

图2 非正交量子态实现正交化的参数区间。

该论文第一作者为中国人民大学博士生朱晨昊和施婷婷,通讯作者为量子院兼聘/中国人民大学张威教授和张翔副教授,其他合作者还包括量子院助理研究员丁亮宇和高级工程师郑志月等。该工作得到国家自然科学基金委和科技部国家重点研发计划等项目资助。